Психолог Инна Пасечник – о собственном опыте онкологического заболевания, о том, как надо и не надо разговаривать с больными, что помогает перенести болезнь и для чего все это было

Как воспринимается диагноз

На самом деле диагноз падает на человека сразу, дальше вопрос в том, подтвердится он или не подтвердится. Если диагноз потом не подтвердится, ты просто почувствуешь облегчение, но с диагнозом сталкиваешься уже в тот момент, когда «у вас подозрение на рак».

Свой-то диагноз я получила практически с самого начала: у меня был рак молочной железы, а на УЗИ есть очень четкие признаки – структура опухоли, структура сосудов вокруг. Другое дело, что официально диагноз подтверждается потом – когда берут цитологию. Но пока ты ходишь по врачам и подтверждаешь свой диагноз – уже ощущаешь себя онкологическим больным.

И в самом начале мне, наверное, повезло. Потому что у меня была очень симпатичная доктор, которая сразу сказала: «Сейчас все очень хорошо лечится. Твоя задача – взять ноги в руки и идти конкретно туда, туда и туда». Тем не менее, когда я от нее вышла, была растеряна.

Не могу сказать, что в этот момент ты сталкиваешься с конечностью своего бытия, но твой мир разваливается, лишается точки опоры, и вообще непонятно, что с этим делать.

И хорошо, если рядом оказывается какой-то активный человек, который тебя берет и ведет, куда нужно, потому что самому начать действовать в этом состоянии очень тяжело. Это действительно шок.

Дайте мне следующих четыре шага!

На мой взгляд, не так важно, насколько, сообщая диагноз, с тобой нежно и душевно говорят. Важно, чтобы тут же следом сказали, куда идти и что делать. Тут же сообщили лечебные перспективы – то есть, не перспективы жизни, смерти и длительность выживания, а какие сейчас есть способы химиотерапии – хоть какие-то точки опоры.

В этот момент ты чувствуешь себя как в глубоком тумане, и тебе нужна шпаргалка. Нужен человек, который просто составил бы с тобой план действий. В этом смысле, если у тебя уже есть расписание, — легче.

Просто представьте: жизнь внезапно теряет всякую перспективу, и ты начинаешь жить от одной процедуры до другой: «В четверг у меня УЗИ, в пятницу надо сдать кровь. Потом – как-то дожить до понедельника, там – еще процедуры».

Вначале на человека обрушивается масса исследований. И, если тебе подробно их расписали, их даже можно попробовать пройти самому.

Но допускаю, что есть такие люди, которые в этот момент ложатся на диван и отказываются шевелиться в принципе.

По-моему, родственники в этот момент тоже находятся в состоянии паники, но они как раз способны начать быстро действовать. На этой панике можно многое успеть: такой человек берет своего больного и тащит по врачам. Семья должна была очень долго находиться в стрессе, или там должны быть сильно порушены отношения, чтобы в ней не нашлось ни одного человека, который в этой ситуации не начал бы действовать.

Я знаю, что в 2009 году в организации «Help Patient» даже были волонтеры, которые ходили с пациентом по врачам.

Еще имеет смысл отличать рецидив от первичного диагноза, потому что при рецидиве человек уже знает все, через что ему нужно будет пройти при лечении. И, мне кажется, рецидив страшнее. Сейчас страх стал меньше, но, по крайней мере, в первые годы я искренне не знала, что я буду делать, если у меня вдруг выявят рецидив. Я не чувствовала сил проходить все это лечение заново.

Закон для родственников: выносим эмоции из круга

Еще у меня был страх за родственников, мысль о том, что они известия о моем диагнозе просто не перенесут. Это были какие-то мои размышлизмы, потому что о чем они думали на самом деле, — неизвестно.

Я уже начинала лечиться, но маме про свой диагноз сказать так и не могла. Сообщал ей его в итоге мой муж, потому что я была уверена: мама просто рассыплется. Но она на удивление собралась и сказала: «Ок, значит сейчас пойдем лечиться».

Вообще родственники оказались посильнее, чем мне думалось.

Конечно, потом, спустя несколько месяцев после начала моего лечения с ними что-то происходило.

У родственников онкологических больных есть такой закон: схема похожа на циклические кольца, в центре которых находится больной. Он может вываливать свои эмоции на свой ближний круг, они – вываливают свои дальше вовне. То есть, больной не должен встречаться с эмоциями своих родственников.

Хотя я за них очень переживала, мне хотелось, чтобы родственники в этот момент где-то получили помощь, но они этого не делали.

Еще появляется очень много вины перед родственниками, для которых совершенно не хочешь быть обузой. Сразу начинаешь думать: «Что ж вы, бедные, со мной связались? Ну, ладно, маме деваться некуда, а мужа даже можно попытаться прогнать, чтобы он не мучился и не имел с этим всем дела».

Стадии переживания: отвращение к себе и «вход в туннель»

При первичном диагнозе есть несколько стадий.

После шока накатывает дикое отвращение к себе, мысль, что ты – бракованный.

Может быть, омерзение к части тела, которая сломалась. И ты идешь и думаешь, как бы отторгнуть эту часть тела, а, когда это не получается, начинаешь испытывать отвращение к своему телу в принципе. Когда саму опухоль мне вырезали, у меня хоть омерзение к себе пропало, я перестала воспринимать себя как гнилое яблоко: «Надо хоть эту гниль убрать – может там ничего будет».

Еще помню, что в самом начале у меня было оцепенение настолько, что я вообще не очень понимала, что со мной происходит в плане эмоций.

Потому что на волне от этих переживаний можно перестать есть или спать. И мне говорили: «Выпей персенчику или афобазольчику».

А реакция на персен была забавная: видимо, меня отпускал гиперстресс, и я начинала рыдать. Причем если меня спрашивали, о чем я рыдаю, сказать я не могла. Но ты сидишь и рыдаешь о своей тяжелой участи. И в этот момент ты не то чтобы ощущаешь, что ты конечен – это просто какое-то вселенское горе.

Наверное, человеку надо дать отрыдаться и не бояться этого.

И все время происходит дефицит информации. Чтобы выжить, когда только-только поставили диагноз и начинается интенсивное лечение, нужно учитывать, что у больного в этот момент абсолютно туннельная жизнь. Жизнь измеряется походами к врачу. Если это химиотерапия, ты живешь от одного сеанса до другого- перспективы нет никакой. Но это же становится поддержкой – ты, по крайней мере, знаешь, куда перекидываешь следующий якорь или, как у альпинистов, — где вбиваешь следующий страховочный крюк.

Потому что сил планировать свою жизнь нет, и встречаться с вечностью – тоже.

В этот момент кажется, что какая-то конкретика дает опору. Собственно, поэтому начинают писать на форумы… Есть, например, такой прекрасный форум – по-моему, это Ленинградский областной онкодиспансер. Он хорошо известен среди онкологических больных, потому что там врачи отвечают на вопросы. Притом, что мне, например, там не дали никакой дополнительной информации. Потому что лечение онкологии у нас, слава Богу, проходит по мировым стандартам. В этом смысле они просто еще раз расписали протокол, который мне выписали ранее. Это было необходимо, чтобы что-то еще чуть-чуть узнать и понять.

В этот момент к миру привязывает только конкретика.

Есть ли смысл отвлекать больного

Должен быть баланс.

Попытаться просто повести человека в театр и поговорить с ним о чем-то постороннем – не работает.

С одной стороны, нужно стараться сохранить подобие нормальной жизни, а, с другой, — вот придут ко мне друзья, а я живу этим «альпинистским способом», и единственное, что есть у меня в голове, – последние разговоры с врачами, история о том, как я обрила голову… И если мне запретить об этом говорить – я буду жить как в «белом шуме». Но если дать мне про это рассказать, потом я буду способна поговорить про их жизнь, сходить в театр. То есть, интерес к жизни никуда не девается, но нужно позволить больному открыто поговорить о болезни, попереживать.

И не нужно думать, что ты сейчас найдешь какое-то волшебное слово, которое тут же спасет, и все будут счастливы. Просто побыть и послушать. Здесь нет правильных слов, надо просто не бояться быть рядом.

Виды «альпинистских крюков»: иметь право жаловаться, сохранить работу и заняться рисованием

У нас не принято об этом говорить, но на самом деле лечение противное и неприятное. И тогда либо ты бодришься и делаешь вид, что ты огурцом, но тогда твоя боль остается с тобой и преследует тебя долго.

Вторая история – когда человек начал считать себя инвалидом до того, как на самом деле им стал: лег на диван и сказал: «Все, я – самый несчастный».

И для меня было важно то, что я смогла все время активного лечения сохранять работу и еще сумела заняться рисованием.

То есть, наконец разрешила себе те увлечения, которые долго откладывала по нашей привычке «сначала суп, потом – сладкое, сначала диссертация, потом – рисование». А тут, когда перспектива исчезла, ты начинаешь разрешать себе вещи, которые раньше ты «не заслужил». А тут уже и заслуживать не надо. То есть отсутствие перспективы создает ширину горизонта.

Помню, что было между химиями. Там после первой совсем выворачивает, а после второй – уже вроде ничего, только очень кости болят. И вот так дней пять ты переломаешься, а потом еще есть две недели, когда, в принципе, можно жить. И в этот момент я закрывала больничный и шла на работу.

Я очень благодарна своему работодателю, который сказал: «Не вопрос. Давай будем эти больничные открывать и закрывать. Ходи, сколько тебе надо».

И эта бодяга: открыла больничный – через неделю закрыла, на две недели вышла на работу» — длилась девять месяцев. Это было не для денег, это было для того, чтобы цепляться за жизнь.

Как не надо разговаривать с больным

Не хочу ругать никого из докторов, просто я много их прошла, так положено…

Было очень сложно, когда мне было нужно самой принимать решение. При раке молочной железы есть два метода операции – секторальная резекция (удаление опухоли и части тканей) и мастэктомия (удаление груди в целом). Я знаю, что есть больницы, где «тренд» — органосберегающий; в других предпочитают «резать, не дожидаясь перитонита», то есть, удалять все.

И я помню, как мой палатный врач, хотя, в целом, она возилась со мной очень много, все пыталась сделать так, чтобы я сама приняла решение, какую операцию хочу. А я принять его не могла: с одной стороны, были какие-то доводы о безопасности, с другой, — я была молодая барышня двадцати семи лет, и совсем уродовать свое тело не хотелось.

А врач все ходила ко мне… У нее, конечно, было собственное мнение, но она ждала, что я подпишу эту бумажку, и сама решу, какое правильное лечение мне назначить. Вот это было издевательство.

Я звонила каким-то друзьям-онкологам… Моих знаний совершенно не хватало. К счастью, в моем случае все решил хирург, который сказал: «Сначала попробуем так, а, если не повезет, будем удалять совсем». Но вот тут можно бы подумать, как поделикатней относиться к пациенту. Потому что, если бы хирург не взял на себя это решение, вообще не знаю, что бы я делала.

Еще часто со «свежими» больными врачи начинают разговаривать научным языком.

Помню, мне только поставили диагноз, еще, по-моему, даже не прооперировали. Я ни хрена не понимаю – и тут меня начинают давить этими процентами пятилетней выживаемости… Помню, что эмоционально я всегда все трактовала себе во вред.

— В твоем случае с таким-то лечением у нас пятилетняя выживаемость – семьдесят процентов.

— Как семьдесят? Это так мало! А тридцать – так много!

И это при том, что я все-таки, человек, который условно имеет отношение к медицине, у меня много друзей медиков.

Может быть, не стоило со мной говорить про эти проценты, а говорить нормальным человеческим языком.

С больничными тоже была забавная ситуация, хотя, возможно, сейчас все поменялось. По идее, их должен был выписывать мне мой онкодиспансер. Поначалу я заезжала к ним накануне химии, и они даже готовы были все выписывать. Потом стали говорить: «Заезжайте к нам после химии». А я не могу – потому что рвота. «Ну, может быть, ваша мама заедет?»

Но у меня есть чудесный участковый терапевт, который по вызову приходил на дом. Мы ему говорили: «Знаете, честно говоря, — химия». Но по правилам на такой диагноз я должна была вызывать онколога. Тогда терапевт просто брал бюллетень и писал: «Бронхит». И спасибо ему за это, потому что брать инвалидность без права работать для меня было вредно.

Не оставлять пациентов наедине друг с другом

Я не могу здесь никого винить, но сам процесс хождения по учреждениям, в который попадает онкологический больной, — ужасен. Сейчас, по-моему, количество клинических диспансеров расширили, а тогда их было совсем немного, и они были дико перегружены.

И внутри этих учреждений творится ад, потому что там – большое количество безумных людей, которым либо только что поставили диагноз, либо уже прооперировали.

И они все сидят в одном коридоре – нас много и мы в одной лодке. И абсолютно убивает поставленность на поток, когда у врача нет времени даже поговорить.

Еще там есть такие забавные опции, когда, например, подкалывают радиоактивный изотоп, чтобы посмотреть, нет ли поражения костей. Но, чтобы он в костях распространился, нужно ждать порядка трех часов. Для таких больных выделяют специальную комнату, поскольку считается, что ты можешь излучать некоторую радиацию.

В тех местах, где из подобных комнат действительно не выпускают, это три часа отстойно оборудованного помещения с какими-то драными креслами, где абсолютно нечем заняться. Ты сидишь в компании еще десяти-двенадцати таких же пациентов и ждешь. И эти люди могут быть оптимистичны, рассказывать, как в плане лечения у них все получается, но вообще это все просто убивает.

Поэтому возвращаться на обследования из года в год все труднее.

Облегчить послеоперационные обследования: «Здравствуйте, а вы давно у нас не были!»

Сразу после лечения, пока ты достаточно напуган, на обследования ходишь регулярно. Но это же всегда такой труд: надо пойти, отстоять очередь, записаться…

И ты начинаешь откладывать: на месяц, потом еще на месяц. Глядь – прошло полтора года, а показываться надо раз в год… А в начале – вообще раз в три месяца. И у нас нет никаких служб, которые звонят и говорят: «А где ты вообще шляешься? Тебе давно пора на обследование. Давай я тебя запишу».

В итоге, если нет никаких острых проявлений, человек просто начинает жить своей жизнью. И я в этом смысле – не исключение. Потому что, особенно если это делать прямым путем, то это – испытание. Ты идешь, отстаиваешь очередь, через две недели твой врач-онколог тебя принимает, дает три направление – на УЗИ, на сциентирование (исследование костей) и на КТ. И ты тоже записываешься, и везде ждешь.

В итоге вместо декабря доходишь до диспансера к февралю, и еще месяц делаешь обследования. На следующий год раскачиваешься, дай Бог, к маю, и то – при активном участии всяких небезразличных к тебе людей.

Потому что страшно, а службы, которая сама бы отслеживала пациентов и вела запись, — нет.

На самом деле, по-моему, такая служба – это было бы очень здорово.

Для сравнения: у меня приятель долго жил в Англии. У него такая фамилия, что пол непонятен, тем более – они не сильно разбираются в наших фамилиях.

Так вот, он, конечно, мальчик, но шесть лет, пока он жил в Англии, ему каждый месяц приходила бумажка о том, что надо пройти скрининг на рак шейки матки.

Я, например, знаю, что в сопровождении беременности у нас такие вещи уже есть: Когда звонит сестра из женской консультации: «Что-то вы у нас три недели не появлялись…» Потому что за каждую неудачно окончившуюся беременность врачей серьезно наказывают.

А вот мой районный онкодиспансер – организация абсолютно бесполезная. Максимум, что они могли сделать – выписать дешевые отечественные таблетки, притом, что все кругом говорили мне: «Не пей наши – пей финские».

При этом про себя они не забывали и регулярно заполняли мою карту несуществующими обследованиями. Но мне не звонили ни разу.

«Я здорова», или когда выходишь из туннеля

Когда происходит выход из туннельного мышления? Наверное, спустя какое-то время после выхода из фазы тяжелого лечения. Лечение может еще какое-то время длиться, но оно уже не так привязано по времени и не такое мучительное.

Когда прекращается необходимость регулярного посещения врачей, наступает даже некоторая растерянность. Хорошо, если в этот момент есть возможность вернуться к работе или придумать себе какие-то регулярные занятия.

Потому что все равно ты еще некоторое время живешь «от одного страховочного крюка к другому».

Я вспоминаю, когда мне удалось расслабиться. Наверное, после лечения прошел год.

Потому что я была безумно активна, чересчур – не переставала работать, не прекращала своих занятий. Это была попытка перепрыгнуть через десять барьеров сразу: «Либо я остановлюсь и останусь на обочине навсегда, либо буду изо всех сил цепляться за жизнь».

Спустя уже достаточное количество лет я стала замечать у себя травматические последствия. Например, очень долго не могла вписаться в нормальный размеренный образ жизни – как начала бежать, так и не могла остановиться.

У меня было безумное количество работ, и, в конце концов, этим перегрузом я начала медленно себя убивать. Но казалось: я остановлюсь – и опять случиться страшное.

Страх остановиться и отпустить жизнь был такой же невменяемый. Из этой травматики мне потом пришлось выбираться еще несколько лет.

Одним из шагов к этому была попытка признать, что я здорова. Сказать: «Я здорова», — я смогла, только когда прошел этот треклятый пятилетний срок.

До этого произнести что-то на эту тему у меня не поворачивался язык. Притом, что у меня были оптимистичные хирурги, которые уже на вторую неделю после операции сказали: «Да ты ж уже выздоравливаешь!» Притом, что меня шарашили химиотерапией, потом лучевой терапией…

Сказать про себя, что я здорова, я смогла, только когда немного стала регулировать темп своей жизни. Когда смерть на пятки перестала наступать.

Для чего все это было?

Вообще после проживания ситуаций, когда ты на грани жизни и смерти, очень меняется мировоззрение. Обычно в подобных случаях возникает вопрос: «За что мне это?» А правильный вопрос, который немного помогает справляться с ситуацией, — «Для чего?» Но для чего, обычно становится видно не сразу, а немножко позже. И сейчас я понимаю, для чего.

Я стала мягче, менее категорична, я стала допускать, что другие люди живут, как умеют, и я не в праве это изменить.

То есть, я могу посмотреть: «Ой, как странно у вас все устроено», но не буду это хвалить или оценивать. И это новое отношение к жизни – удивительно и потрясающе, это своего рода просветление. Другое дело, готова ли я была заплатить за него такую цену. Но цены мы, видимо, не выбираем.

Редакция “Обозревателя” начинает сбор средств для помощи тяжелобольной годовалой девочке, оставленной без присмотра и ухода в Киевской городской детской клинической больнице №2.

Редакция “Обозревателя” начинает сбор средств для помощи тяжелобольной годовалой девочке, оставленной без присмотра и ухода в Киевской городской детской клинической больнице №2. Антонио Бандерас со своими ароматами – King of Seduction и Queen of Seduction

Антонио Бандерас со своими ароматами – King of Seduction и Queen of Seduction В июне текущего года завершился срок исполнения благотворительным фондом «Каритас Краматорск» одного из социально важных проектов – «Подготовки к зиме в буферной зоне Луганской и Донецкой областей II».

В июне текущего года завершился срок исполнения благотворительным фондом «Каритас Краматорск» одного из социально важных проектов – «Подготовки к зиме в буферной зоне Луганской и Донецкой областей II». Если у человека чистое сердце, он каждый раз будет сеять любовь, делая этот несовершенный мир добрее. Всегда приятно осознавать, что добро побеждает зло, что добрых, хороших, честных и сердечных людей на этой планете больше. Это вселяет надежду на светлое будущее.

Если у человека чистое сердце, он каждый раз будет сеять любовь, делая этот несовершенный мир добрее. Всегда приятно осознавать, что добро побеждает зло, что добрых, хороших, честных и сердечных людей на этой планете больше. Это вселяет надежду на светлое будущее.

Урюпинск. Памятник козе. Фото из инстаграм https://www.instagram.com/djrexli/

Урюпинск. Памятник козе. Фото из инстаграм https://www.instagram.com/djrexli/ фото из Инстаграм https://www.instagram.com/vasiliy.nistiryuk/

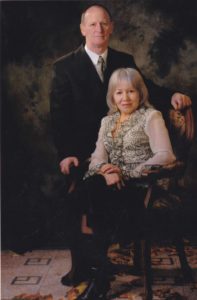

фото из Инстаграм https://www.instagram.com/vasiliy.nistiryuk/ Инна Пасечник. Фото с сайта

Инна Пасечник. Фото с сайта

Одна из живописных работ Инны, из ее фотоархива на

Одна из живописных работ Инны, из ее фотоархива на  Из фотоархива Инны Пасечник,

Из фотоархива Инны Пасечник,  Из фотоархива Инны Пасечник,

Из фотоархива Инны Пасечник,